PARTIE 6 ET 7

Programme (3h00) :

Partie 6 : Les différents types de gestion des services des eaux et d'assainissement

Partie 7 : Réglementation et acteurs référents de l'assainissement

Partie 6 : Les différents types de gestion des services des eaux et d'assainissement

Introduction

La gestion des services d'eau potable et d'assainissement est essentielle pour garantir l'accès à une eau de qualité et assurer l'évacuation des eaux usées dans de bonnes conditions sanitaires et environnementales. Cette gestion peut prendre différentes formes en fonction du mode d'organisation choisi par les collectivités territoriales et des transferts de compétences opérés.

1. Les Différents Modes de Gestion des Services d'Eau et d'Assainissement

1.1 Gestion Directe (Régie)

Dans ce modèle, la collectivité (commune ou intercommunalité) gère directement le service.

Avantages :

Maîtrise des coûts et des investissements

Transparence sur les tarifs

Contrôle direct de la qualité du service

Inconvénients :

Gestion administrative et technique lourde

Besoin de compétences internes

1.2 Gestion Déléguée (DSP - Délégation de Service Public)

La collectivité confie la gestion à une entreprise privée par contrat.

Avantages :

Expertise technique des opérateurs privés (ex : Veolia, Suez)

Partage des risques financiers

Gain en compétences et innovations

Inconvénients :

Risque de hausse des tarifs

Moins de contrôle direct sur le service

1.3 Partenariat Public-Privé (PPP)

Un contrat entre une collectivité et un acteur privé pour financer, construire et exploiter une infrastructure d'eau ou d'assainissement.

Avantages :

Investissement réalisé par le privé

Accès à des technologies innovantes

Inconvénients :

Engagement financier long terme

Perte de flexibilité

1.4 Gestion Coopérative ou Association de Collectivités

Les collectivités se regroupent pour gérer ensemble le service via des syndicats intercommunaux (ex : Syndicat des Eaux d'Île-de-France - SEDIF).

Avantages :

Mutualisation des moyens

Réduction des coûts

Inconvénients :

Perte d'autonomie locale

2. Transferts de Compétences en Matière d'Eau et d'Assainissement

2.1 Les Collectivités Compétentes

Depuis la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) de 2015, les compétences "eau" et "assainissement" sont progressivement transférées aux intercommunalités (EPCI - Établissements Publics de Coopération Intercommunale).

Les communes étaient historiquement responsables de l'eau et de l'assainissement.

Désormais, ce sont les communautés de communes ou d'agglomérations qui doivent gérer ces services.

2.2 Conséquences des Transferts de Compétences

Meilleure mutualisation des services

Uniformisation des tarifs sur un territoire plus large

Risque de perte de proximité avec les usagers

3. Tarification et Financement des Services d'Eau et d'Assainissement

3.1 Principe du "Prix de l'Eau"

Le coût du service est financé par les usagers via leur facture d'eau. Facture type :

Composant Description

Part fixe Abonnement annuel

Part variable Calculée en fonction de la consommation

Redevances Taxes pour la préservation de l'eau

3.2 Aides Financières

Agences de l'eau (aides aux communes)

Subventions de l'État et de l'UE

Prêts de la Caisse des Dépôts

4. Exemples de Gestion en France

4.1 Eau de Paris

Gestion publique en régie directe, garantissant une eau potable de haute qualité et un contrôle des coûts.

4.2 Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF)

Délégation à Veolia avec un modèle industriel efficace.

4.3 Lyon et la Remunicipalisation

Retour en gestion publique en 2023 pour un meilleur contrôle.

Conclusion

La gestion de l'eau et de l'assainissement est un enjeu crucial pour les collectivités et les usagers. Le choix entre gestion directe, déléguée ou mutualisée dépend des contraintes locales et des ambitions des acteurs publics. Les réformes récentes visent à rationaliser ces services tout en assurant une meilleure accessibilité à l'eau pour tous.

Partie 7 : Réglementation et acteurs référents de l'assainissement

I. La réglementation de l'assainissement

L'assainissement regroupe l'ensemble des dispositifs permettant l'évacuation et le traitement des eaux usées pour protéger l'environnement et la santé publique. En France, la réglementation de l'assainissement repose sur plusieurs textes législatifs et réglementaires qui définissent les obligations des collectivités et des particuliers.

1. L'assainissement collectif (AC)

L'assainissement collectif concerne le traitement des eaux usées via un réseau d'égouts raccordé à une station d'épuration. Il est principalement réglementé par :

• Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) : Il impose aux communes la responsabilité de la gestion de l'assainissement (article L. 2224-8).

• Le Code de l'environnement : Il définit les normes de rejets et les obligations de traitement.

• L'arrêté du 21 juillet 2015 : Fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes d'assainissement collectif et aux stations d'épuration.

• L'arrêté du 22 juin 2007 : Définit les performances épuratoires minimales des stations d'épuration.

2. L'assainissement non collectif (ANC)

L'ANC concerne les logements non raccordés à un réseau public et qui doivent traiter leurs eaux usées de manière autonome. La réglementation est encadrée par :

• Le Code général des collectivités territoriales (articles L. 2224-10 à L. 2224-12) : Il impose aux communes de mettre en place un Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) pour contrôler ces installations.

• L'arrêté du 7 septembre 2009 (modifié en 2012) : Il définit les prescriptions techniques des installations d'ANC.

• L'arrêté du 27 avril 2012 : Il précise les modalités de contrôle des installations d'ANC et les obligations des propriétaires.

3. Réglementation spécifique aux stations d'épuration

Les stations d'épuration doivent respecter des normes de rejets strictes fixées par :

• La Directive européenne 91/271/CEE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

• L'arrêté du 21 juillet 2015, qui fixe les prescriptions techniques sur les seuils de pollution (DCO, DBO5, MES, etc.).

• Les arrêtés préfectoraux qui peuvent imposer des règles spécifiques en fonction du milieu récepteur et du classement des installations (ICPE, Natura 2000, etc.).

II. Les acteurs référents de l'assainissement

L'assainissement implique plusieurs acteurs, chacun ayant un rôle spécifique dans la réglementation, la gestion et le contrôle des installations.

1. Le Service d'Assistance Technique aux Exploitants de Station d'Épuration (SATESE)

Missions principales :

• Assistance technique auprès des collectivités exploitant des stations d'épuration.

• Contrôle et optimisation du fonctionnement des stations.

• Formation des agents exploitants.

• Aide à l'interprétation des résultats d'analyses et aux choix techniques pour améliorer la performance des stations.

Rôle hiérarchique ?

Le SATESE n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les collectivités, mais il leur fournit des recommandations techniques. Il est souvent rattaché aux conseils départementaux.

2. Les Agences de l'eau

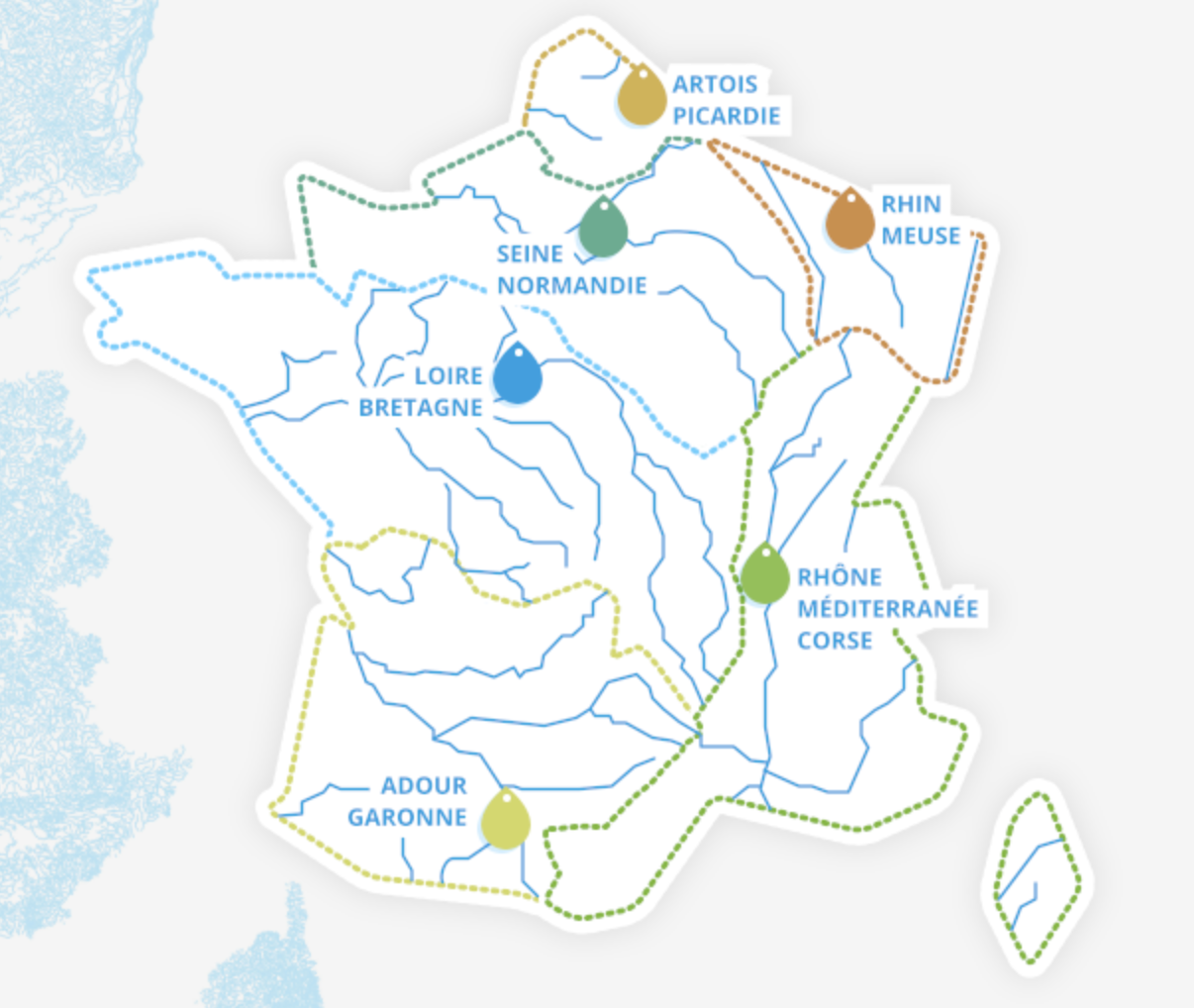

Il existe six agences de l'eau en France (Seine-Normandie, Loire-Bretagne, Rhône-Méditerranée-Corse, Adour-Garonne, Artois-Picardie, Rhin-Meuse).

Missions principales :

• Financement des projets d'assainissement via des aides et subventions.

• Contrôle et suivi de la qualité des eaux.

• Application des politiques de gestion de l'eau.

• Soutien aux collectivités pour la mise en conformité des installations.

Rôle hiérarchique ?

Les agences de l'eau ne sont pas hiérarchiquement supérieures aux collectivités, mais elles imposent des conditions strictes aux subventions et financements, ce qui influence fortement les décisions locales.

3. Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

Le SAGE est un outil de planification à l'échelle d'un bassin versant. Il est élaboré par une Commission Locale de l'Eau (CLE).

Missions principales :

• Définir les objectifs et actions pour une gestion équilibrée de l'eau.

• Encadrer les pratiques d'assainissement pour limiter l'impact sur les milieux aquatiques.

• Imposer des règles locales en complément de la réglementation nationale.

Rôle hiérarchique ?

Les décisions du SAGE s'imposent aux documents d'urbanisme et aux collectivités. Les projets d'assainissement doivent être conformes aux préconisations du SAGE.

4. Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)

Le SDAGE est un document stratégique à l'échelle d'un grand bassin hydrographique. Il est défini tous les six ans.

Missions principales :

• Fixer les grandes orientations pour la gestion de l'eau et l'assainissement.

• Décliner les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE).

• Servir de cadre pour les SAGE et les politiques locales d'eau et d'assainissement.

Rôle hiérarchique ?

Les SDAGE s'imposent aux SAGE et influencent directement les politiques locales d'assainissement.

5. La Direction Départementale des Territoires (DDT)

La DDT est un service de l'État sous l'autorité du préfet.

Missions principales :

• Application des réglementations sur l'eau et l'assainissement.

• Instruction des dossiers d'ANC (dérogations, contrôles).

• Délivrance d'autorisations pour certaines stations d'épuration.

• Suivi de la mise en conformité des collectivités aux réglementations nationales et européennes.

Rôle hiérarchique ?

La DDT peut imposer des prescriptions aux collectivités, notamment via le préfet, qui a un pouvoir de sanction en cas de non-conformité aux normes environnementales.

Conclusion

L'assainissement est un domaine encadré par une réglementation stricte qui s'impose aux collectivités et aux particuliers. Les acteurs comme le SATESE, les agences de l'eau, le SAGE, le SDAGE et la DDT jouent un rôle essentiel dans le suivi et l'application des normes.

Si une collectivité ne respecte pas ses obligations en matière d'assainissement, elle peut être sanctionnée par la DDT et les services de l'État. Les agences de l'eau peuvent conditionner leurs aides financières au respect des objectifs fixés par les SDAGE et SAGE.

Ainsi, bien que chaque acteur ait un rôle précis et parfois consultatif, la réglementation s'impose à tous et guide les décisions en matière d'assainissement en France