PARTIE 3 À PARTIE 5

Programme (6h00) :

Partie 3 Chapitre 1 : Généralités sur les stations de traitement des eaux usées

Partie 3 Chapitre 2 : Les stations à boues activées en détails

Partie 4 : Gestion des boues des stations de traitement des eaux usées

Partie 5 : Exploitation d'une STEP

Partie 3 Chapitre 1 : Généralités sur les stations de traitement des eaux usées

Introduction aux stations d'épuration

1. Définition et rôle

• Une station d'épuration est une installation conçue pour traiter les eaux usées (domestiques, industrielles ou pluviales) afin de les rendre conformes aux normes environnementales (arrêtés de rejet) avant leur rejet dans le milieu naturel.

• Objectifs principaux :

• Protection des écosystèmes aquatiques.

• Préservation des ressources en eau.

• Réduction des pollutions (organiques, chimiques, biologiques).

2. Composition des eaux usées

• Eaux ménagères (lavage, douches).

• Eaux vannes (toilettes).

• Polluants principaux :

• Matières organiques

• Nutriments (azote, phosphore).

• Pathogènes (bactéries, virus).

• Métaux lourds et composés chimiques (industries).

Les principaux types de stations d'épuration

Les stations d'épuration sont classées selon les procédés de traitement qu'elles utilisent.

1. Stations à boues activées

• Fonctionnement :

1. Traitement primaire :

• Dégrillage

• Décantation des solides.

• Séparation des graisses et huiles.

2. Traitement secondaire :

• Utilisation de micro-organismes pour dégrader la matière organique dissoute.

• Les eaux passent dans un bassin d'aération où l'oxygène est injecté pour stimuler l'activité biologique.

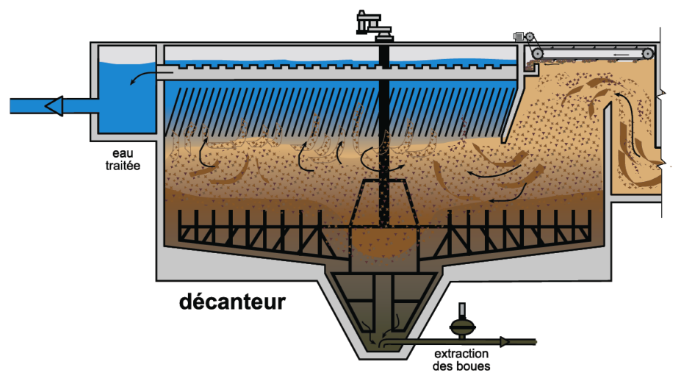

3. Clarification :

• Séparation des boues (micro-organismes morts et déchets) et des eaux traitées.

4. Gestion des boues :

• Les boues récupérées sont déshydratées et, parfois, incinérées ou utilisées.

• Avantages : Efficacité élevée pour les eaux domestiques.

• Inconvénients : Consommation énergétique importante.

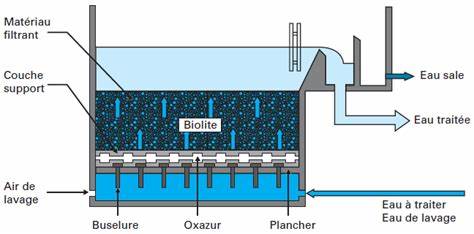

2. Stations à filtres biologiques (biofiltres)

• Fonctionnement :

• L'eau est aspergée sur un lit filtrant (roches, sable, matériaux synthétiques) colonisé par des bactéries.

• Les bactéries décomposent les matières organiques en présence d'oxygène.

• Applications :

• Petites collectivités ou zones rurales.

• Avantages : Maintenance simple, moins énergivore.

• Inconvénients : Sensible aux variations de charge hydraulique.

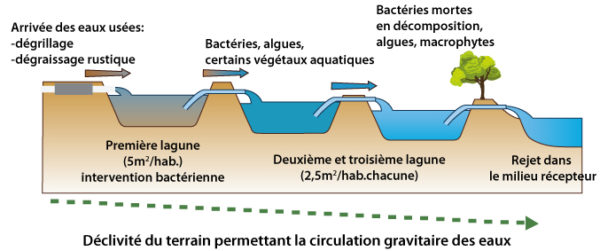

3. Lagunage naturel (bassins de lagunage)

• Fonctionnement :

• L'eau usée passe à travers plusieurs bassins (anaérobie, facultatif, aérobie).

• Les micro-organismes, algues et plantes participent à l'épuration.

• Avantages :

• Écologique.

• Faible coût d'entretien.

• Inconvénients :

• Nécessite une grande surface.

• Moins adapté aux fortes charges polluantes.

4. Stations à membranes (traitement tertiaire avancé)

• Fonctionnement :

• Utilisation de membranes pour filtrer les polluants à l'échelle microscopique (microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration ou osmose inverse).

• Très efficace pour éliminer les bactéries, virus et micropolluants.

• Applications : Zones urbaines avec normes strictes ou réutilisation des eaux.

• Avantages :

• Qualité d'eau très élevée.

• Compact.

• Inconvénients :

• Coût élevé.

• Maintenance spécialisée.

5. Stations industrielles spécifiques

• Adaptées aux eaux usées industrielles :

• Traitements physico-chimiques (précipitation, coagulation/floculation, échange d'ions).

• Gestion des polluants spécifiques : métaux lourds, hydrocarbures, solvants.

• Applications : Industries chimiques, pétrolières, agroalimentaires.

6. Les filtres plantés de roseaux

Procédé de traitement identique aux filtres plantés de roseaux des ANC

Étapes générales du traitement dans une station d'épuration

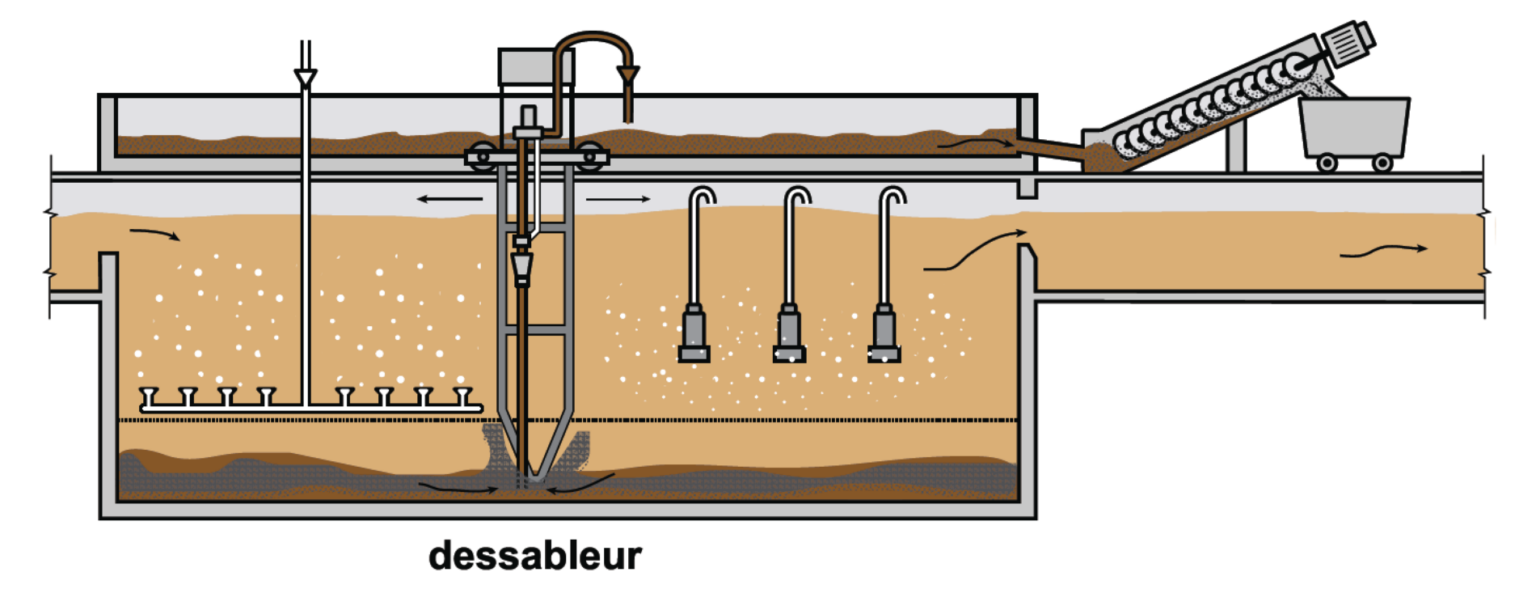

1. Prétraitement

• Objectif : Éliminer les plus gros déchets.

• Dégrillage : Retrait des solides.

• Dessablage : Retrait des particules lourdes comme le sable.

• Dégraissage : Séparation des graisses.

2. Traitement primaire

• Objectif : Réduire les matières en suspension.

• Décantation primaire : Les particules solides se déposent au fond des bassins.

3. Traitement secondaire

• Objectif : Éliminer la matière organique dissoute.

• Processus biologiques utilisant des bactéries.

4. Traitement tertiaire (optionnel)

• Objectif : Éliminer les polluants résiduels.

• Filtration (sable, charbon actif).

• Désinfection (UV, chlore).

• Traitement des nutriments (élimination de l'azote et du phosphore).

5. Gestion des sous-produits

• Boues : Recyclées (compostage, méthanisation) ou éliminées.

• Gaz : Récupération possible (biogaz).

Critères de choix d'une station d'épuration

• Type de pollution : Eaux domestiques vs industrielles.

• Taille de la collectivité : Habitants équivalents (EH).

• Coût : Construction, fonctionnement, maintenance.

• Normes locales : Qualité des rejets.

• Conditions géographiques : Disponibilité d'espace, climat.

Conclusion

Les stations d'épuration jouent un rôle crucial dans la préservation de l'environnement. Les technologies varient en fonction des besoins spécifiques, de la capacité de traitement et des contraintes économiques. Une bonne gestion de ces installations est essentielle pour répondre aux enjeux environnementaux actuels, notamment la lutte contre la pollution et la préservation des ressources en eau.

Partie 3 Chapitre 2 : Les stations à boues activées en détails

Introduction

Les stations d'épuration à boues activées constituent une technologie clé pour le traitement des eaux usées en milieu urbain. Elles sont conçues pour répondre aux besoins des grandes populations en utilisant des procédés biologiques pour éliminer les polluants organiques, les nutriments (azote et phosphore), et assurer un traitement efficace des eaux avant leur rejet dans le milieu naturel.

1. Principes généraux du procédé à boues activées

• Définition : Le procédé à boues activées repose sur l'utilisation de micro-organismes aérobies qui dégradent les polluants organiques dissous dans les eaux usées.

• Structure de base :

• Un bassin d'aération où les eaux usées sont mélangées à des boues biologiques.

• Un clarificateur secondaire pour séparer les boues et les eaux traitées.

• Objectifs principaux :

• Réduire les matières organiques (DBO5 - Demande Biologique en Oxygène).

• Éliminer l'azote et le phosphore pour éviter l'eutrophisation.

• Assurer une bonne qualité des eaux rejetées.

2. Étapes principales du traitement

2.1. Prétraitement

Le prétraitement vise à retirer les plus gros déchets pour protéger les équipements et optimiser le fonctionnement des étapes biologiques.

• Dégrillage : Élimination des déchets solides (plastiques, tissus, etc.).

• Dessablage : Extraction des particules lourdes comme le sable et les graviers.

• Dégraissage : Retrait des huiles et des graisses flottantes.

2.2. Traitement primaire

Le traitement primaire réduit les matières en suspension (MES) par décantation :

• Les particules solides se déposent au fond des bassins.

• Résultat : Réduction de 30 à 50 % de la pollution organique.

2.3. Traitement biologique (Bassin d'aération)

2.3.1. Fonctionnement général

Le cœur du système repose sur un bassin d'aération où :

• Les eaux usées sont mélangées aux boues biologiques (flocs de micro-organismes).

• De l'oxygène est injecté pour favoriser l'activité des bactéries aérobies.

• Les bactéries consomment les matières organiques dissoutes pour leur croissance, formant ainsi des flocs solides facilement séparables dans les étapes suivantes.

• La déphosphatation est réalisée

2.3.2. Recyclage des boues

• Une partie des boues issues du clarificateur secondaire est recyclée dans le bassin d'aération pour maintenir une concentration optimale en micro-organismes.

• Une autre partie est retirée sous forme de boues excédentaires, qui seront traitées séparément.

3. Processus spécifiques dans le bassin d'aération

3.1. Nitrification

Objectif :

Convertir l'azote ammoniacal (NH₄⁺), toxique pour l'environnement, en nitrates (NO₃⁻) non toxiques.

Fonctionnement :

• Phase 1 : Oxydation de l'ammonium en nitrite (NO₂⁻) par les bactéries nitrifiantes du genre Nitrosomonas.

• Phase 2 : Oxydation du nitrite en nitrate (NO₃⁻) par les bactéries Nitrobacter.

• Conditions optimales :

• Température : 15-35 °C.

• pH : 6,5-8,5.

• Oxygène dissous : 1-2 mg/L minimum.

3.2. Dénitrification

Objectif :

Réduire les nitrates en azote gazeux (N₂) pour limiter leur rejet dans les milieux aquatiques.

Fonctionnement :

• En conditions anoxiques (absence d'oxygène), des bactéries spécifiques utilisent les nitrates comme source d'oxygène.

• Les étapes de réduction sont les suivantes :

• Résultat : L'azote est éliminé sous forme gazeuse.

Conditions nécessaires :

• Zones anoxiques dans le bassin (absence d'oxygène dissous).

• Apport d'une source de carbone organique pour nourrir les bactéries (parfois ajoutée artificiellement, comme l'acétate ou le méthanol).

3.3. Déphosphatation

Objectif :

Réduire la concentration de phosphore, un nutriment responsable de l'eutrophisation des milieux aquatiques.

Deux méthodes principales :

1. Biologique :

• Utilisation de bactéries polyphosphatantes (PAO).

• En conditions anaérobiques, ces bactéries libèrent du phosphore dans l'eau.

• En conditions aérobies, elles capturent le phosphore en excès pour le stocker sous forme de polyphosphates dans leurs cellules.

2. Chimique :

• Ajout de coagulants (sels de fer ou d'aluminium) pour précipiter le phosphore sous forme insoluble, qui est ensuite retiré avec les boues.

La gestion de ces paramètres est une notion clef pour préserver l'environnement et limiter certaines pollutions ou effets indésirables comme l'eutrophisation.

L'eutrophisation est un phénomène causé par un apport excessif de nutriments, principalement l'azote (N) et le phosphore (P), dans un milieu aquatique. Ces éléments proviennent souvent des rejets d'eaux usées domestiques et industrielles, ainsi que des engrais agricoles.

Lorsque ces nutriments sont en trop grande quantité, ils favorisent la prolifération excessive d'algues et de plantes aquatiques (efflorescences algales). Une fois mortes, ces algues sont décomposées par des micro-organismes qui consomment l'oxygène dissous dans l'eau, entraînant une diminution drastique de cet oxygène. Cela peut provoquer l'asphyxie des organismes aquatiques, menant à un déséquilibre écologique et à la mort massive de poissons.

Pour limiter ce phénomène, les stations d'épuration doivent surveiller et réduire les concentrations en azote et phosphore avant de rejeter l'eau traitée dans le milieu naturel.

4. Gestion de la concentration en boues dans le bassin d'aération

Importance de la concentration en boues :

• Une concentration optimale en micro-organismes garantit une dégradation efficace des polluants organiques.

• Une concentration trop faible diminue l'efficacité du traitement.

• Une concentration trop élevée entraîne une surconsommation d'oxygène et peut perturber la séparation dans le clarificateur secondaire.

Paramètres clés :

• MES (Matières en Suspension) dans le bassin d'aération : Maintenues entre 3 et 5 g/L.

• Âge des boues : Correspond au temps moyen pendant lequel les micro-organismes restent dans le système. Idéalement entre 8 et 15 jours pour les eaux usées urbaines.

• Recyclage des boues activées :

• Une partie des boues du clarificateur secondaire est renvoyée au bassin d'aération.

• Le débit de recyclage est ajusté en fonction de la charge polluante.

Gestion des boues excédentaires :

• Les boues en surplus sont extraites pour éviter leur accumulation.

• Ces boues sont ensuite traitées (épaississement, digestion anaérobie, déshydratation) avant leur valorisation ou élimination.

5. Clarification secondaire

• L'eau sortant du bassin d'aération est envoyée dans un clarificateur secondaire où :

• Les flocs biologiques (boues) se déposent au fond.

• L'eau clarifiée, désormais traitée, est rejetée ou subit un traitement tertiaire pour des usages spécifiques (réutilisation).

6. Traitement tertiaire (optionnel)

Pour répondre à des normes de rejet plus strictes, un traitement supplémentaire peut être réalisé :

• Désinfection : Par UV, ozone ou chlore pour éliminer les pathogènes.

• Filtration : Sur sable ou charbon actif pour éliminer les particules fines.

• Élimination des micropolluants : Par procédés avancés comme l'adsorption ou l'osmose inverse.

Conclusion

Le système à boues activées offre une solution efficace et adaptable pour le traitement des eaux usées en milieu urbain. Grâce à des processus biologiques avancés tels que la nitrification, la dénitrification et la déphosphatation, il garantit une élimination optimale des polluants organiques et des nutriments. Une gestion rigoureuse de la concentration en boues et des paramètres d'exploitation est essentielle pour maintenir des performances élevées.

Partie 4 : Gestion des boues des stations de traitement des eaux usées

Introduction : Qu'est-ce que les boues

Les boues sont des résidus semi-solides générés lors du traitement des eaux usées. Elles contiennent des matières organiques, des nutriments (azote et phosphore), des métaux lourds, des micro-organismes et d'autres polluants. Leur gestion représente un défi technique et environnemental majeur en station d'épuration.

1. Origine et types de boues

Les boues proviennent de différentes étapes du traitement des eaux usées :

1. Boues primaires (traitement primaire) :

• Issues de la décantation des matières en suspension dans les bassins primaires.

• Riches en matières organiques non dégradées.

2. Boues biologiques ou secondaires (traitement biologique) :

• Formées par les micro-organismes lors de la dégradation de la matière organique dans le bassin d'aération.

• Constituées principalement de biomasse bactérienne.

3. Boues tertiaires :

• Résultent des traitements supplémentaires comme la déphosphatation chimique.

• Contiennent des précipités de sels de phosphore ou des particules fines.

4. Boues des lagunes :

• Accumulées au fond des bassins de lagunage.

• Riches en matière organique partiellement dégradée et sédiments.

2. Gestion des boues selon le type de station

2.1. Stations à boues activées

Ces stations produisent des boues secondaires, souvent épaisses, en grandes quantités.

Étapes de gestion des boues :

1. Épaississement :

• Réduction de la teneur en eau pour diminuer le volume des boues.

• Méthodes : épaississeurs gravitaires ou flottation.

2. Stabilisation :

• Objectif : Réduire les odeurs, la charge organique et les pathogènes.

• Méthodes biologiques :

• Digestion anaérobie : Transformation de la matière organique en biogaz.

• Digestion aérobie : Oxydation de la matière organique par des bactéries.

• Méthodes chimiques :

• Ajout de chaux pour stabiliser et augmenter le pH.

3. Déshydratation :

• Objectif : Extraire l'eau restante.

• Techniques : centrifugeuses, filtres-presse, lits de séchage.

4. Valorisation ou élimination :

• Agriculture : Utilisation comme amendement organique (si les métaux lourds et polluants sont en concentrations acceptables).

• Compostage : Mélange avec des déchets verts pour produire du compost.

• Incinération : Brûlage pour produire de l'énergie.

• Stockage en décharge : Option de dernier recours pour les boues non valorisables.

2.2. Stations à filtres biologiques

Les boues produites sont en général moins nombreuses que dans les systèmes à boues activées.

Particularités de gestion :

• Les flocs biologiques générés sont plus stables et demandent moins de stabilisation.

• Les boues sont épaissies et déshydratées de manière similaire à celles des boues activées.

• Ces stations peuvent être équipées de lits de séchage naturels pour sécher les boues en petites collectivités.

2.3. Lagunage naturel

Dans les systèmes de lagunage, les boues se forment par accumulation lente au fond des bassins. Elles sont moins fréquentes à gérer, mais leur gestion est spécifique.

Particularités de gestion :

1. Accumulation des boues :

• Les boues s'accumulent sur plusieurs années (5 à 20 ans selon la charge hydraulique et organique).

• Leur composition dépend de la durée de stockage et de l'activité biologique dans la lagune.

2. Vidange des bassins :

• Les boues sont extraites périodiquement à l'aide de dragues ou de pompes.

• Cette opération est planifiée pour éviter de perturber le fonctionnement de la lagune.

3. Traitement des boues extraites :

• Épaississement naturel : Les boues sont parfois laissées en tas pour décanter et sécher.

• Valorisation agricole : Possible si les analyses montrent une absence de contaminants nocifs.

• Compostage : Les boues peuvent être mélangées à d'autres matières organiques pour former un compost.

4. Stockage à long terme :

• Les boues peuvent être entreposées dans des lits de séchage spécifiques.

2.4. Stations industrielles

Les boues issues des stations industrielles dépendent du type de polluants traités (hydrocarbures, métaux lourds, solvants, etc.).

Particularités de gestion :

1. Traitement physico-chimique :

• Coagulation/floculation pour précipiter les polluants dans les boues.

2. Stabilisation avancée :

• Techniques spécifiques pour neutraliser les substances toxiques.

3. Incinération spécialisée :

• Requise pour les boues contenant des contaminants dangereux.

4. Valorisation :

• Certaines boues industrielles peuvent être réutilisées dans des procédés industriels (par exemple, cimenterie).

3. Technologies spécifiques pour le traitement des boues

3.1. Lits de séchage

• Les boues sont étalées sur un lit perméable où l'eau s'évapore.

• Utilisé dans les petites collectivités et les lagunes.

3.2. Digestion anaérobie

• Les boues sont placées dans des digesteurs fermés où des bactéries dégradent la matière organique en absence d'oxygène.

• Produits finaux :

• Biogaz (mélange de méthane et de CO₂) pour la production d'énergie.

• Boues stabilisées.

3.3. Incinération

• Les boues sont brûlées dans des installations spécialisées pour produire de l'énergie.

• Résidus : Cendres, souvent utilisées comme matériau de construction ou enfouies.

3.4. Compostage

• Les boues sont mélangées à des déchets verts et décomposées sous l'action de micro-organismes.

• Résultat : Production de compost riche en matière organique.

4. Valorisation des boues

4.1. Usage agricole

• Les boues stabilisées et hygiénisées peuvent être utilisées comme engrais ou amendements pour améliorer les sols.

• Avantages :

• Réduction des déchets.

• Retour des nutriments au sol (phosphore, azote).

• Risques :

• Présence possible de métaux lourds ou de micropolluants.

• Nécessité de respecter les normes sanitaires strictes.

4.2. Production d'énergie

• Le biogaz produit lors de la digestion anaérobie peut être utilisé pour générer de l'électricité ou de la chaleur.

4.3. Réutilisation industrielle

• Les cendres d'incinération peuvent servir de matière première dans les secteurs de la construction (cimenterie, briques).

5. Contraintes et défis de la gestion des boues

• Coût élevé : La gestion des boues représente une part importante du budget des stations d'épuration.

• Polluants résiduels : Métaux lourds, microplastiques et autres polluants doivent être contrôlés pour éviter les risques environnementaux.

• Évolutions réglementaires : Les normes concernant la valorisation et l'élimination des boues deviennent de plus en plus strictes.

• Impact environnemental : Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au traitement (par exemple, méthane des digesteurs ou CO₂ des incinérateurs).

Conclusion

La gestion des boues est une composante essentielle du traitement des eaux usées. Chaque type de station (boues activées, filtres biologiques, lagunage) produit des boues aux caractéristiques spécifiques, nécessitant des approches adaptées pour leur traitement et leur valorisation. L'objectif final est d'assurer une gestion durable, économique et respectueuse de l'environnement tout en répondant aux exigences réglementaires.

Partie 5 : Exploitation d'une STEP

Cours : L'exploitation d'une station d'épuration par un agent

Introduction

L'exploitation d'une station d'épuration est une activité complexe nécessitant des compétences variées en maintenance, analyse des eaux, gestion des équipements, et suivi des performances. Les agents d'exploitation sont les garants du bon fonctionnement de l'installation, de la qualité des rejets dans l'environnement, et de la conformité avec les réglementations.

1. Rôles et missions de l'agent d'exploitation

1.1. Missions principales

1. Surveillance et contrôle :

• Assurer le bon fonctionnement des équipements.

• Contrôler les paramètres clés du traitement (DBO, DCO, MES, pH, etc.).

2. Entretien des installations :

• Réaliser les maintenances préventives et curatives.

• Nettoyer les équipements et les structures (dégrilleurs, pompes, bassins, etc.).

3. Gestion des boues :

• Superviser les étapes de traitement et de stockage des boues.

• Planifier leur évacuation ou valorisation.

4. Analyse et reporting :

• Réaliser des prélèvements et analyses pour vérifier la qualité des eaux traitées.

• Compléter les rapports journaliers, hebdomadaires et mensuels.

5. Conformité réglementaire :

• S'assurer que les rejets respectent les normes en vigueur.

• Archiver les données pour inspection ou audit.

1.2. Compétences nécessaires

• Connaissance des procédés de traitement (boues activées, filtres biologiques, lagunage).

• Maîtrise des outils de laboratoire pour les analyses physico-chimiques.

• Capacités en maintenance mécanique et électrique.

• Bonne organisation pour gérer le suivi des données et des interventions.

2. Organisation du travail : une journée type

Une journée de travail typique pour un agent d'exploitation s'articule autour de plusieurs tâches récurrentes, réparties entre la surveillance, l'entretien, et la gestion des données.

2.1. Tâches matinales : mise en route et contrôles

1. Inspection générale :

• Vérification visuelle des installations pour détecter d'éventuels problèmes (fuites, bruits anormaux, dysfonctionnements).

• Lecture des paramètres sur les tableaux de bord et systèmes de supervision (SCADA ou autre).

• Observation des bassins (niveau d'eau, couleur, présence de mousse inhabituelle).

2. Nettoyage des équipements :

• Nettoyage des grilles et des dégrilleurs pour éviter leur colmatage.

• Vérification et lavage des dessableurs et dégraisseurs.

3. Premiers prélèvements :

• Réalisation de prélèvements d'eaux usées et d'eaux traitées pour analyse.

• Mesures sur site : pH, oxygène dissous, température.

2.2. Milieu de journée : analyses et maintenance

1. Analyses en laboratoire :

• Analyses physico-chimiques (DBO5, DCO, MES, azote ammoniacal, phosphates).

• Vérification des résultats par rapport aux seuils réglementaires.

• Enregistrement des données pour suivi et reporting.

2. Maintenance des équipements :

• Contrôle des pompes, aérateurs, et moteurs.

• Lubrification des pièces mécaniques.

• Étalonnage des sondes et capteurs (oxygène, pH, débitmètres).

3. Gestion des boues :

• Vérification du fonctionnement des équipements de déshydratation (centrifugeuse, filtre-presse, etc.).

• Contrôle du volume des boues stockées.

2.3. Après-midi : gestion administrative et suivi

1. Rapports journaliers :

• Compilation des données collectées (analyses, volumes traités, consommation énergétique).

• Remplissage des registres de suivi.

• Rapport des anomalies détectées.

2. Planification des interventions :

• Préparation des maintenances prévues ou planification des réparations nécessaires.

• Coordination avec les prestataires pour l'évacuation des boues.

3. Veille réglementaire :

• Consultation des évolutions réglementaires.

• Préparation des audits ou inspections.

3. Gestion des données mensuelles de fonctionnement

3.1. Paramètres clés à suivre

• Paramètres physico-chimiques :

• MES (Matières en Suspension).

• DBO5 (Demande Biologique en Oxygène).

• DCO (Demande Chimique en Oxygène).

• Nutriments : azote (NH₄⁺, NO₃⁻), phosphore (PO₄³⁻).

• Débits et charges :

• Débit journalier moyen (m³/j).

• Charge organique entrante (kg DBO5/j).

• Consommation des ressources :

• Consommation énergétique (kWh).

• Consommation de réactifs (chaux, polymères, etc.).

• Production de boues :

• Volume produit (m³/mois).

• Taux de matière sèche (%).

3.2. Rapports mensuels

1. Bilan hydraulique et biologique :

• Comparaison des performances avec les objectifs fixés (rendement d'épuration).

• Analyse des écarts éventuels.

2. Suivi des incidents :

• Liste des pannes et interventions réalisées.

• Identification des causes récurrentes.

3. Rapport réglementaire :

• Compilation des données pour transmission aux autorités (agences de l'eau, services préfectoraux).

• Archivage des données pour audit.

4. Entretien préventif et curatif

4.1. Entretien préventif

• Planifié selon un calendrier.

• Inclut :

• Nettoyage régulier des grilles, pompes et aérateurs.

• Vérification des dispositifs de sécurité.

• Calibration des équipements de mesure.

4.2. Entretien curatif

• Interventions en cas de panne ou de dysfonctionnement.

• Exemples courants :

• Réparation d'une pompe ou d'un moteur.

• Déblocage d'un système obstrué.

5. Relation avec les autres acteurs

5.1. Communication interne

• Avec le chef d'exploitation pour le suivi des performances.

• Avec l'équipe technique pour coordonner les interventions.

5.2. Collaboration externe

• Prestataires : entreprises de vidange de boues, fournisseurs d'équipements.

• Autorités de contrôle : transmission des données et audits.

Conclusion

Le métier d'agent d'exploitation en station d'épuration exige une organisation rigoureuse, une expertise technique et une capacité d'adaptation aux contraintes quotidiennes. En combinant entretien, analyses et gestion administrative, l'agent garantit la qualité des rejets et la conformité réglementaire tout en maintenant une exploitation efficace et durable.